Entretien croisé avec Rachel Cruz (INSPQ) et Julien Lamontagne (Info-Herpès).

Entretien croisé avec Rachel Cruz (INSPQ) et Julien Lamontagne (Info-Herpès).

En octobre 2015, l’OMS annonçait que plus de 3,7 milliards de personnes ayant moins de 50 ans, étaient infectées par le virus Herpès simplex de type 1 (VHS-1), qui provoque l’herpès labial et génital.

L’OMS estimait aussi à 400 millions le nombre de personnes de moins de 50 ans infectées par le virus Herpès simplex 2 (VHS-2), à l’origine de l’herpès génital.

Reconnu pour augmenter le risque de contraction du VIH, l’herpès génital reste assez méconnu des patients et médecins.

Entre mythes et réalités, lacunes et avancées médicales, le Portail a voulu faire un point sur l’une des ITS les plus répandues au monde en rencontrant deux experts québécois.

Rachel Cruz est infirmière depuis 12 ans. Elle termine sa maîtrise en santé publique à l’UdeM par la réalisation d’un stage à l’INSPQ au côté du Docteur Marc Steben. Mandatée pour réviser la littérature sur le councelling et l’herpès génital, elle publiera un article à ce sujet en mai 2016 dans la revue scientifique « Médecin du Québec ».

Rachel Cruz est infirmière depuis 12 ans. Elle termine sa maîtrise en santé publique à l’UdeM par la réalisation d’un stage à l’INSPQ au côté du Docteur Marc Steben. Mandatée pour réviser la littérature sur le councelling et l’herpès génital, elle publiera un article à ce sujet en mai 2016 dans la revue scientifique « Médecin du Québec ».

Julien Lamontagne termine actuellement son bac en sexologie à l’UQAM. Intervenant à Sida-Vie Laval en santé sexuelle gaie et bisexuelle, il est responsable du projet Info-Herpès en partenariat avec le CAPAHC et le Portail VIH/sida du Québec.

Tous deux ont accepté de répondre à nos questions.

Bonjour Rachel, bonjour Julien. Merci de m’accorder cet entretien. Je suis ravie de pouvoir croiser vos deux expertises aujourd’hui. D’abord, quels constats tirez-vous de vos deux expériences respectives ?

Julien : pour commencer, bien que l’herpès génital soit initialement lié au VHS-2, le virus de type 1 normalement rencontré au niveau labial est de plus en plus diagnostiqué au niveau génital. Ce nouveau phénomène est notamment dû à l’évolution des pratiques sexuelles et à l’augmentation du nombre de partenaires.

Rachel : effectivement, il y a quelques années, la plupart des patients souffrant de types 1 avaient été infectés pendant leur enfance, maintenant c’est plutôt lors des 1ers rapports sexuels.

Julien : en fait, environ 80% des personnes sont infectées par l’herpès de type 1 ou de type 2. Les médecins eux-mêmes ne sont souvent pas assez informés sur ces chiffres.

Rachel : bilan, la majorité des docteurs ne donnent pas toutes les guidelines nécessaires à une bonne compréhension de l’infection. Le manque d’information semble général.

Justement, éclairez-nous un peu… Comment détecter l’herpès génital de type 1 et 2 ?

Rachel : c’est complexe car l’herpès peut être asymptomatique pendant des années mais tout de même transmissible.

Julien : et une personne qui ne connaît pas son statut est plus à risque de le transmettre qu’une personne qui le connaît, d’où l’importance du dépistage.

Rachel : c’est assez compliqué de diagnostiquer correctement un patient. Il y a parfois des faux-positif. Les gens pensent l’avoir mais en fait ils ont seulement des anticorps. Plusieurs tests sont donc nécessaires pour confirmer l’infection. On combine généralement un test de culture, un test visuel et un test sérologique.

Une fois diagnostiqué, est-il possible d’éviter la transmission ?

Rachel : c’est une ITS particulière puisqu’elle est cyclique, non guérissable et un certain nombre de moyens de prévention classique comme le condom ne sont pas 100% efficaces.

Julien : on voit de belles avancées scientifiques concernant un éventuel futur vaccin. Sans compter les antiviraux existants qui permettent de faire baisser efficacement le virus dans le corps afin de diminuer le risque de transmission et le nombre de récurrences des lésions.

Rachel : attention, aujourd’hui aucun traitement n’est à 100% fiable donc nous préconisons vivement le traitement combiné. Un traitement suppressif dont parle Julien associé à l’utilisation d’un condom ou encore mieux : un condom féminin qui limite encore plus les frictions et protège une plus grande surface de la région génitale.

Julien : et l’utilisation d’un lubrifiant de qualité pour éviter les irritations.

Comment vivre avec l’herpès ? Est-ce une ITS comme les autres ? Vous parliez de traitement d’un côté et d’infection inguérissable de l’autre. Comment s’y retrouver émotionnellement ?

Rachel : l’herpès agit par vague ou crise durant toute la vie du patient. Cela demande un accompagnement particulier et une résilience évidente.

Julien : on s’est rendu compte que cette infection était plus grave émotionnellement que ce que l’on croyait, avec un fort risque d’isolement et d’usure psychologique pouvant aller jusqu’au suicide. On associe souvent les ITS à un comportement à risque, à une relation non-protégée par exemple. C’est stigmatisant. Pourtant l’herpès peut se retrouver sur les grosses lèvres ou même au niveau des cuisses. Le condom ne peut rien faire pour ces zones-là.

Quelles ressources existent aujourd’hui au Québec à ce sujet ?

Rachel : il en existe trop peu en fait. Non seulement sur les traitements mais aussi sur la question d’acceptation. C’est une étape indispensable entre le diagnostic et le traitement et pourtant elle est souvent oubliée par les praticiens.

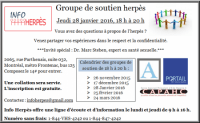

Julien : d’où la pertinence de monter un groupe de soutien qui aide les patients à s’accepter, s’informer, apprendre à dévoiler leurs herpès, etc. Ajouter une étape de councelling finalement.

Le projet Info-Herpès a donc une place plus que pertinente au Québec. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

Julien : Info-Herpès est un dispositif d’information et de soutien pour les personnes vivant avec l’herpès, leurs proches et les intervenants du milieu désireux d’en apprendre davantage.

Rachel : Info-Herpès est un excellent projet car il aide le patient à dédramatiser sur sa situation et à mieux la comprendre afin qu’il puisse à son tour transmettre les connaissances à ses futurs partenaires sexuels.

Julien : mais aussi parce que son comportement peut avoir une incidence sur l’herpès. Le stress par exemple accentue l’infection alors qu’un régime alimentaire spécifique peut au contraire faire baisser l’intensité des crises.

Rachel : et puis ce projet combat la désinformation (notamment sur internet)… On entend par exemple souvent des gens refuser de s’asseoir sur le bol de toilette d’une personne ayant de l’herpès génital, pourtant il n y a pas de risque !

Info-Herpès propose notamment des groupes de discussions anonymes. Le 1er d’entre eux était co-organisé par vous deux. Comment s’est-il déroulé ?

Julien : nous choisissons une thématique comme « Herpès et sexualité » par exemple puis nous invitons des professionnels du milieu pour venir répondre aux questions des participants ou présenter des situations existantes. Le 22 octobre dernier, étaient notamment présents le Dr Steben de la Clinique A et Guy Leduc d’ ITSrencontres en plus de nous deux.

Vous avez aussi une ligne d’écoute et de courriels anonymes. Comment fonctionnent ces outils ?

Julien : le lundi et jeudi de 9h à 16h, nous répondons aux appels, prenons le temps de rassurer les personnes anxieuses, de leurs donner des informations fiables. Nous essayons de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas le virus, que celui-ci ne doit pas altérer leur personnalité.

Rachel : vivre avec l’herpès demande une certaine réappropriation de la sexualité, notamment en ce qui concerne la communication dans le couple. Voir un sexologue pour parler de ce sujet peut être un excellent complément.

Quels pourraient être les évolutions d’Info-Herpès à moyen et long terme ?

Julien : à moyen terme ce serait intéressant de créer un pamphlet éducatif qui devienne la référence au Québec. Pourquoi pas en se basant sur le travail de Rachel ! Rachel : pourquoi pas ! Julien : à long-terme, ce serait vraiment bien de décliner ce projet dans plusieurs villes du Québec en formant des intervenants sur place par exemple. Puis ça pourrait être génial que le projet soit un jour autonome… Un organisme dédié à l’herpès !